腸活とは?男性・女性必見のメリットや効果的なやり方・食べ物・NG行動も解説

腸活とは、食事内容や生活習慣の見直しにより、腸内フローラのバランスを整える活動のことです。

「腸活を始めたいけどやり方が分からない」「腸活をしたらどんな状態になるの?」こんな疑問を持つ男性・女性の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、腸活の基礎情報やメリットはもちろん、効果的な腸活のやり方をまとめています。

腸活中に避けたいNG行動や、よくある疑問についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

- 腸活とは?男性・女性必見のメリットや効果的なやり方・食べ物・NG行動も解説

- 腸活とは「腸内フローラ」を整える活動のこと

- 腸内フローラとは

- 最適な腸内フローラは細菌のバランスで決まる

- 腸活をするとどんな状態になる?男性も必見のメリット5つ

- メリット①便秘や下痢が改善される

- メリット②肥満予防

- メリット③肌荒れやニキビの改善

- メリット④免疫力がアップする

- メリット⑤良質な睡眠がとれるようになる

- 腸活の簡単・効果的なやり方4つ

- 腸活のやり方①食事内容の見直し

- 腸活のやり方②適度な運動

- 腸活のやり方③腸マッサージ

- 腸活のやり方④睡眠や休息をとる

- 【忙しい人向け】腸活を継続するにはサプリメントの活用もおすすめ!

- 腸活中に避けたいNG行動4つ

- NG行動①朝ごはんを抜く

- NG行動②腸内フローラのバランスを乱す食べ物を食べ過ぎる

- NG行動③就寝前にアルコールやカフェインを摂取する

- NG行動④就寝前にスマホやパソコンを見る

- 腸活についてよくある質問

- 腸活は何から始めるべき?

- 腸活で気をつけるポイントは?

- 腸活を始めたら1日をどう過ごすべき?

- 外食やコンビニ食が多くても腸活できる?

- 腸活はいつから効果が出る?必要な期間は?

- 腸活の効果を確かめるには?

- まとめ

腸活とは「腸内フローラ」を整える活動のこと

腸活とは、毎日の食事内容の見直しや適度な運動によって、腸内環境をより良い状態に整える活動のことです。

腸内環境とは、腸内にいる細菌のバランスのことで、別名「腸内フローラ」とも呼ばれています。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

腸内フローラとは

腸内フローラとは、腸内細菌の総称のことで、正式名称は「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼びます。

腸内には、おおよそ1,000種類の細菌が100兆個生息しており、その重さは1~2kgになるとも言われています。

これらの腸内の細菌を顕微鏡で見ると、品種毎に並んだお花畑(flora)のように見えることから、腸内フローラと言われるようになりました。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

最適な腸内フローラは細菌のバランスで決まる

腸内細菌は「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つのグループに分類され、それぞれ働きや特徴が異なります。

| 種類 | 働きや特徴 |

|---|---|

| 善玉菌 |

|

| 悪玉菌 |

|

| 日和見菌 |

|

理想的な腸内細菌の割合は、「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」と言われています。

つまり、善玉菌が優勢で腸内が酸性に保たれている状態が、最適な腸内環境であるということです。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康、谷垣愛郎|乳酸菌の健康機能,2018

腸活をするとどんな状態になる?男性も必見のメリット5つ

腸活をして腸内環境がより良くなれば、どのような効果やメリットがあるのでしょうか?

ここでは、腸活をするメリットとして次の5つを紹介します。

それぞれ、詳しく見てきましょう。

メリット①便秘や下痢が改善される

腸活をする1つ目のメリットは、便秘や下痢の改善が期待できることです。

腸活をして「善玉菌」が優勢になれば、腸の運動が活発化し、スムーズな排便につながります。

また、腸活によって腸内フローラのバランスが整うことで、活発化しすぎた腸の動きを正常化することができ、下痢の改善も期待できます。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康、厚生労働省|便秘と食習慣

メリット②肥満予防

腸活をする2つ目のメリットは、肥満予防やダイエット効果が期待できることです。

「善玉菌」が食物繊維やオリゴ糖を分解するとき、代謝産物である「短鎖脂肪酸(酢酸や酪酸などの総称)」が作られます。

短鎖脂肪酸には、脂肪の蓄積を抑制してエネルギーの消費量を増加するという働きがあります。この働きにより、腸活をすることでエネルギー代謝をコントロールしたり、肥満を抑制したりする効果が期待できます。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

メリット③肌荒れやニキビの改善

腸活をする3つ目のメリットとして、肌荒れやニキビの改善が期待できることが挙げられます。

肌荒れやニキビの原因は、「悪玉菌」が作る有害物質が血液を回って全身に運ばれた結果、肌のターンオーバーを乱してしまうことです。

善玉菌は体内でビタミン(B1・B2・B6・B12・K・ニコチン酸・葉酸)を産生する効果もあり、より肌を健康に保つことが可能になります。

腸活をすれば、悪玉菌が作る有害物質が溜まりにくくなり、腸が活発化されることで老廃物が排出されやすくなります。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

メリット④免疫力がアップする

腸活をする5つ目のメリットは、免疫力がアップすることです。

腸には体内の免疫細胞の6~7割が存在しており、腸内環境が整うことで、免疫細胞が正常化されます。

その結果、食中毒菌や病原菌による感染予防や、健康に影響を与える腐敗産物が産生されるのを抑制することにつながります。

免疫力がアップすることで、アレルギー症状が緩和されることも期待できます。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

メリット⑤良質な睡眠がとれるようになる

腸活をする6つ目のメリットは、良質な睡眠がとれるようになることです。

眠気を催すホルモンである「メラトニン」は、腸内細菌がたんぱく質を分解・合成することで生み出される「トリプトファン」という物質が元となります。

腸活をして腸内環境が改善されれば、トリプトファン生成の効率が良くなり、結果として良質な睡眠が取りやすくなります。

(参考)筑波大学 国際統合睡眠医科学 研究機構|腸内細菌がいなくなると睡眠パターンが乱れる,2020

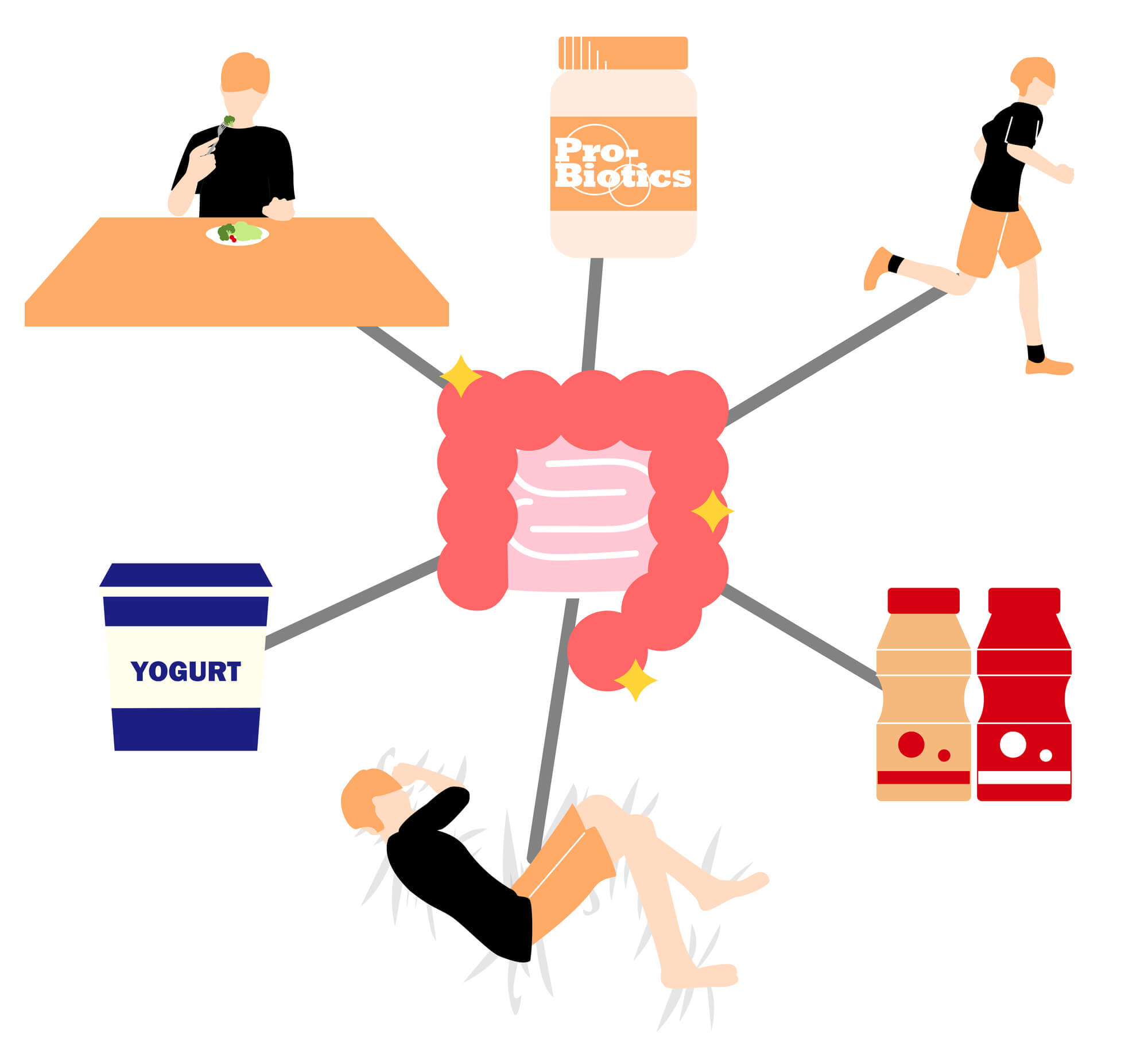

腸活の簡単・効果的なやり方4つ

腸活の効果的なやり方は、以下の通りです。

「① 食事内容の見直し」は特に重要ですので、必ず取り入れましょう。

腸活のやり方①食事内容の見直し

腸活のやり方で欠かせないのが、毎日の食事内容を見直して腸内フローラを整えることです。

腸活のために食べ物や飲み物を見直す場合、以下の2つのやり方があります。

- ①生きた善玉菌を含む食べ物や飲み物(プロバイオティクス)を摂取する

- ②善玉菌のエサとなる食べ物や飲み物(プレバイオティクス)を摂取する

特におすすめなのは、①②の両方を摂取する「シンバイオティクス」です。

生きた善玉菌とそのエサとなる栄養素の両方を摂取することで、多様性のある、理想的な腸内フローラを目指すことができます。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康

生きた善玉菌を含む食べ物(プロバイオティクス)を摂取

生きた善玉菌とは「ビフィズス菌」や「乳酸菌」のことで、これらを含む食べ物や飲み物のことをプロバイオティスと呼びます。

特にビフィズス菌は乳酸だけではなく酢酸(短鎖脂肪酸)を作り出すため、毎日の食事に積極的に取り入れましょう。

▼生きた善玉菌を含む食べ物や飲み物

・ヨーグルト

・乳酸菌飲料

・チーズ

・味噌

・漬物

・納豆

・日本酒など

なお、生きた善玉菌を摂取しても、そのまま腸に住み着くことはないため、毎日続けて摂取することが大切です。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康、厚生労働省|乳酸菌(にゅうさんきん)

善玉菌のエサになる食べ物(プレバイオティクス)を摂取

善玉菌のエサとなるのは「オリゴ糖」や「食物繊維」で、これらを含む食べ物や飲み物をプレバイオティクスと呼びます。

食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があり、腸活にはどちらも有効ですが、善玉菌のエサになりやすいのは「水溶性食物繊維」です。

オリゴ糖を含む食べ物

- ・はちみつ

- ・ニンニク

- ・野菜(アスパラガス・ブロッコリーなど)

- ・果物(アボカド・バナナなど)

水溶性食物繊維を含む食べ物

- ・海藻類(めかぶ・もずく・ヒジキなど)

- ・野菜(ゴボウ・オクラ・なめこなど)

- ・芋類(こんにゃく・里芋・長芋など)

なお、オリゴ糖や食物繊維を過剰摂取すると、お腹の調子が悪くなることもあります。

気になる場合は1日の摂取量を減らして、徐々に増やしていくと良いでしょう。

(参考)厚生労働省|腸内細菌と健康、厚生労働省|便秘と食習慣

腸活のやり方②適度な運動

腸活のやり方として、適度な運動を取り入れるのもおすすめです。

適度な運動をすることで腸の動きを活発化させ、腸内フローラの多様性を高められます。

ただし、ハードな運動はストレスの原因になるため、腸活には逆効果です。ウォーキングやストレッチ、ヨガなどのエクササイズといった適度な運動を心がけましょう。

(参考)厚生労働省|便秘と食習慣

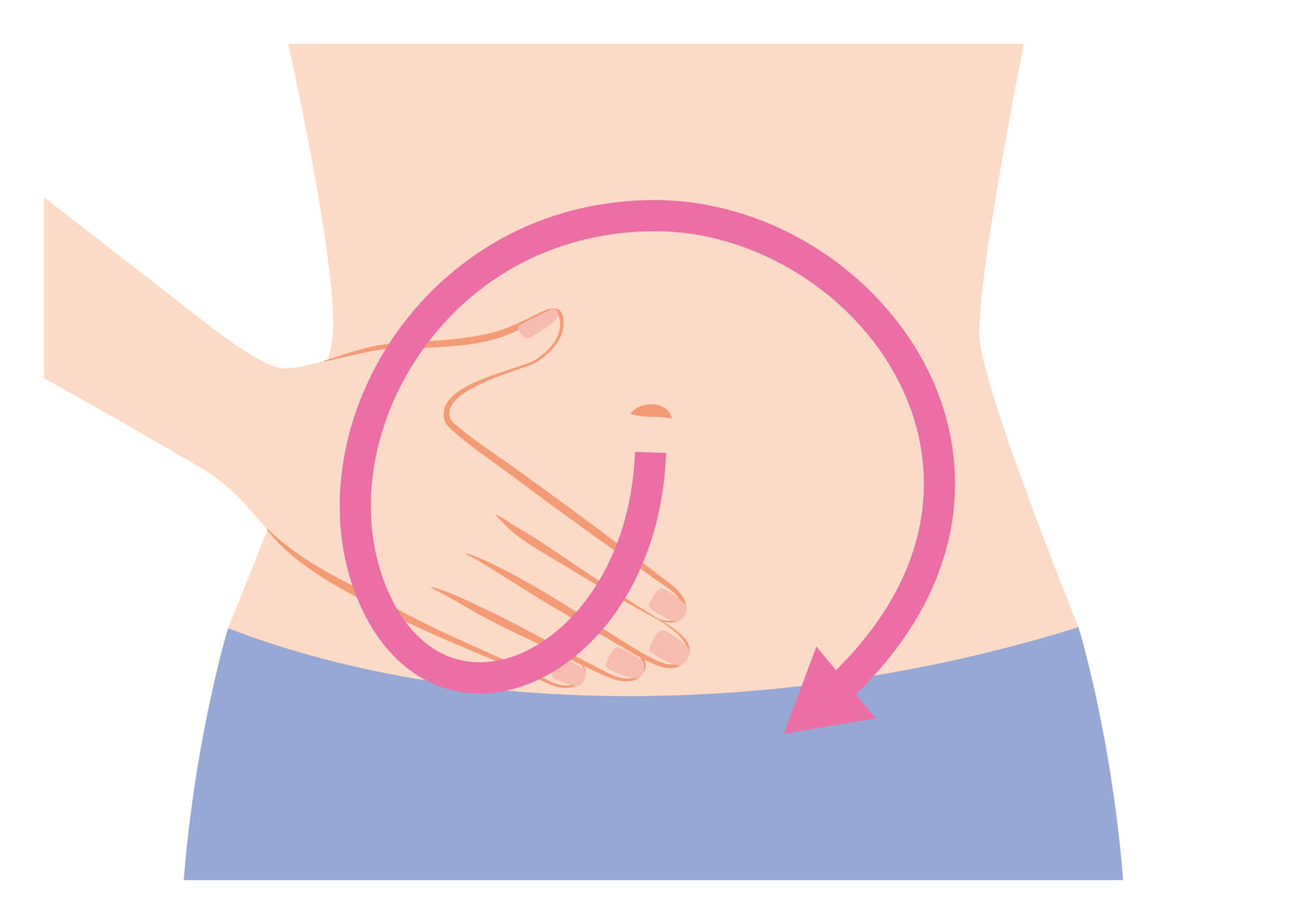

腸活のやり方③腸マッサージ

腸活のやり方として、腸マッサージを取り入れるのもおすすめです。

腸マッサージをすれば腸の動きが活発化され、お腹の調子を整えることにつながります。

腸マッサージのやり方は、以下の①~④の順番で時計周りに、手のひら全体で刺激するだけです。

- ①右側の骨盤の内側

- ②右側の肋骨の下

- ③左側の肋骨の下

- ④左側の骨盤の内側

強く圧をかけずに「気持ちいい」と感じる程度の力で、手のひら全体で腸マッサージ行うことを心がけましょう。

(参考)三毛 美恵子、森嶋 道子、小川 朋子、佐上 裕子|腹部マッサージによる自然排便促進の効果に関する文献検討

腸活のやり方④睡眠や休息をとる

腸活では、睡眠や休息をしっかり取るのも大切です。

脳は腸内環境と密接な関係があり、睡眠は脳の疲労回復に欠かせません。

疲労やストレスが溜まると自律神経の働きを乱し、その情報が腸に伝わって腸内フローラのバランスを乱してしまいます。

毎日同じ生活リズムを保ち、睡眠や休息をしっかりとるよう心がけましょう。

(参考)厚生労働省|快眠と生活習慣

【忙しい人向け】腸活を継続するにはサプリメントの活用もおすすめ!

腸活で絶対に欠かせないのは、毎日の食事(食べ物や飲み物)の見直しです。

しかし、食事内容を長期的に見直すのは大変ですし、外食やコンビニ食が多い人は継続できずに諦めてしまうこともあります。

日々の食生活を見直したうえで、より効率的なケアを行いたい場合は、サプリメントを活用する方法もあります。

なぜサプリメントが良いの?

- ☑食事を楽しみながら腸内環境のケアを目指せる

- ☑食事の前に水と一緒に飲むだけなので継続しやすい

- ☑健康に必要な成分を効率よく補える

- ☑気軽に始められて、ストレスも溜まらない

このような、食事も楽しみながら腸活を継続できるサプリメントを取り入れる方法も、あわせて検討してみると良いでしょう。

腸活中に避けたいNG行動4つ

腸活中は食事内容や適切な運動など、生活習慣そのものを見直す必要があります。しかし、何気ない行動のせいで、腸活の効果を実感しにくくなることも…。

この章では、腸活中に避けたいNG行動をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

NG行動①朝ごはんを抜く

腸活中の1つ目のNG行動は、朝ごはんを抜くことです。

朝ごはんを抜くと体内時計のリセットができずに生活リズムが乱れるだけではなく、腸の動きが鈍くなってしまいます。

朝ごはん前に白湯を飲んで腸のスイッチを入れ、シンバイオティクスを意識した朝食をしっかり食べましょう。

(参考)農林水産省|朝食が大事なワケ、厚生労働省|便秘と食習慣

NG行動②腸内フローラのバランスを乱す食べ物を食べ過ぎる

腸活中の2つ目のNG行動は、腸内フローラのバランスを乱す原因となる、以下のような食べ物を食べ過ぎることです。

腸内フローラのバランスを乱す食べ物

- ・動物性たんぱく質や脂質を多く含む食べ物

- ・糖質を多く含む食べ物

- ・食品添加物が多く含まれる加工食品

これらの食品は悪玉菌のエサとなりやすく、悪玉菌を増やして腸内フローラのバランスを乱してしまいます。

特にインスタント食品・ファーストフードには、脂質や糖質だけではなく、食品添加物が使用されているので、なるべく避けるように心がけましょう。

(参考)厚生労働省|ファストフードのエネルギー(カロリー)、厚生労働省|加工食品、社会医療法人社団 健生会|気にしてますか?腸内細菌のバランス:暮らしの健康教室

NG行動③就寝前にアルコールやカフェインを摂取する

腸活中の3つ目のNG行動は、就寝前にアルコールやカフェインを摂取することです。

アルコールは一時的な入眠作用がありますが、利尿作用やアルコールを代謝したときに発生するアセトアルデヒドの覚醒作用により、睡眠の質が低下してしまいます。

また、コーヒーに含まれるカフェインにも覚醒作用があるため、就寝前に摂取するのは避けましょう。

(参考)厚生労働省|アルコールの作用、厚生労働省|健康づくりのための睡眠ガイド 2023

NG行動④就寝前にスマホやパソコンを見る

腸活中の4つ目のNG行動は、就寝前にスマホやパソコンを見ることです。

眠気を催すホルモンである「メラトニン」は、夜間に強い光を浴びることで、分泌が低下してしまいます。

就寝前にスマホやパソコンなどの画面を見ると、メラトニンの分泌が低下して脳が活性化され、睡眠の質が低下してしまうのです。

メラトニンの分泌低下は、自律神経の乱れにも繋がりますので、就寝前のスマホやパソコンは避けるように心がけましょう。

(参考)厚生労働省|メラトニン

腸活についてよくある質問

腸活を始めるにあたって、よくある疑問をまとめました。

腸活は何から始めるべき?

腸活には様々なやり方がありますが、まずは食事内容の改善から始めましょう。

この理由は、摂取する食べ物によって、腸内フローラのバランスが大きく変化するためです。

食事内容の見直しをしつつ、できる範囲で適度な運動や腸マッサージを取り入れましょう。

腸活で気をつけるポイントは?

腸活で気をつけるポイントは、習慣化させることです。

この理由は、1回の食事内容の見直しや、1日だけ適度な運動を取り入れただけでは、腸活の効果が得られないためです。

無理のない範囲で食事内容や生活習慣の見直しを行い、長期的に習慣化させるよう心がけましょう。

腸活を始めたら1日をどう過ごすべき?

腸活によるストレスを溜めないよう、できる範囲で無理なく1日を過ごしましょう。

この理由は、無理な内容の腸活を始めると、知らず知らずのうちにストレスとなり、せっかくの腸活が無駄になってしまう可能性もあるためです。

「食事は絶対にこの内容」「〇時~〇時までは運動をする」とこだわり過ぎるのではなく、できる範囲で無理なく1日を過ごしましょう。

外食やコンビニ食が多くても腸活できる?

外食やコンビニ食が多くても、腸活はできます。

例えば、コンビニ弁当を選択するのではなく、ひじきの煮物・ゴボウサラダ・海藻サラダなどのお惣菜を選ぶと良いでしょう。

外食をする際は、具が多い豚汁やけんちん汁をプラスすると、食物繊維が豊富な根菜を摂取できます。

腸活はいつから効果が出る?必要な期間は?

腸活の効果を実感できるのは、一般的に2週間程度と言われています。

しかし、これはあくまで腸内環境のベースが普通の人で、正しい腸活を継続的に行った場合の目安です。

腸内環境のベースが良い人は数日で効果を実感できることもありますが、腸内環境のベースが悪い人は1ヶ月以上の期間が必要となります。

体質改善を目指す場合は、数か月から半年以上は継続して腸活を継続しなくては効果を実感できません。

腸活の効果を確かめるには?

腸活の効果を確かめるには、毎日の便の状態をチェックしましょう。

腸内環境が良い便は、色は黄色から黄色がかった褐色で、形状は柔らかいバナナ状、においがあっても臭くないという特徴があります。

逆に色が黒っぽい・黄褐色で、形状は硬い・柔らかすぎる状態、水を流しても嫌なにおいが残る場合は、腸内環境が悪い便と言えます。

まとめ

腸活のやり方は、シンバイオティスを意識した食事内容に見直し、適度な運動や腸マッサージを取り入れ、ストレスを溜めないよう十分な睡眠や休息をとるだけです。

腸活の効果は1日や2日で得られるものではありませんので、長期的に継続していくことが大切です。

今回ご紹介した腸活の方法とあわせて、サプリメントを取り入れると、食事を楽しみながら必要な栄養素を効率的に補うことができます。

「腸活したいけど、食事も楽しみたい」という方は、効率的にケアできるサプリメントを活用しましょう。