脂質とは?脂質が多い食べ物・1日の摂取目安量・上手に摂るためのポイント

脂質はエネルギー産生栄養素の1つであり、健康のためには欠かせない栄養素です。しかし、脂質の過剰摂取は、肥満や生活習慣病のリスクを高めてしまう可能性もあります。「健康診断で中性脂肪やコレステロール値が高いといわれた」「最近体重が増えて、痩せにくくなった」という方は、脂質の基礎知識を理解して、日々の食生活を見直すことが大切です。

そこで本記事では、脂質の働きや分類、過剰摂取のリスクといった基礎知識から、脂質の多い食べ物、1日の脂質摂取量の目安などを詳しく解説します。脂質を上手に摂取するポイントもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも脂質とは?わかりやすく解説

脂質は、炭素と水素、酸素から構成されており、生命活動に欠かせない重要な役割を果たします。体内でエネルギー源として利用されるだけでなく、細胞膜やホルモンを構成したりビタミン類の吸収をサポートしたりする働きもある栄養素です。

ここからは、脂質の主な特徴として、次の3つを詳しくお伝えしていきます。

脂質のエネルギー産生栄養素の1つ

脂質は、たんぱく質や炭水化物と並び「エネルギー産生栄養素」の1つとされています。また、脂質のエネルギー量は1グラムあたり約9kcal で、3つの栄養素の中で最も高いことが特徴です。

| 栄養素 | エネルギー量 |

|---|---|

| 脂質 | 1グラムあたり約9kcal |

| たんぱく質 | 1グラムあたり約4kcal |

| 炭水化物 | 1グラムあたり約4kcal |

次の記事でも、脂質の働きや役割を詳しく説明していますので、あわせてチェックしてみてください。

1日の脂質摂取量はどのくらい?男性・女性別の目安量やおすすめメニューなど紹介

脂質にはさまざまな種類がある

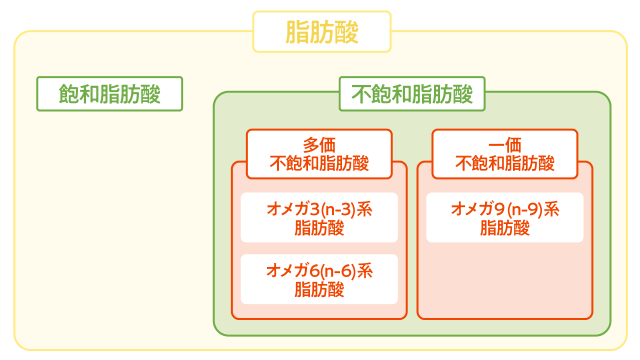

脂質は、脂肪酸、中性脂肪、リン脂質、糖脂質、ステロールなどに分類されています。これらのうち、脂質の基本となるのは「脂肪酸」です。

脂肪酸は、私たちの健康に大きく関わっており、その種類によって体に与える影響が異なります。脂肪酸は、主に以下のように分類されます。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 飽和脂肪酸 |

|

| 不飽和脂肪酸 |

|

| 一価不飽和脂肪酸 |

|

| 多価不飽和脂肪酸 |

|

(参照元)厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2025年版 )、一般社団法人日本植物油協会|植物油に含まれる脂肪酸

脂質は少なすぎても摂りすぎても健康に悪影響

「脂質」と聞くと体によくないイメージを持つ方もいるかもしれませんが、健康維持のためには、脂質の適切な摂取が欠かせません。脂質が不足すると、脂溶性ビタミンの吸収が悪くなったり、エネルギー不足に陥ったりする可能性があります。

しかし、脂質を摂りすぎると、肥満や心筋梗塞をはじめとする循環器疾患のリスクが高まるのも事実です。

なかでも、悪玉コレステロール(LDL)を増やしやすい「飽和脂肪酸」を過剰摂取すると、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患のリスクが増加する可能性があります。また、不飽和脂肪酸の一種である「トランス脂肪酸」の摂りすぎが続くと、冠動脈性心疾患のリスクが高まる可能性もあります。

脂質は日々の活動エネルギーの源になる重要な栄養素である一方、過度な摂取は健康に悪影響を与えるため、適切なバランスで脂質を摂取し、健康的な食生活を心がけることが大切です。

(参照元)農林水産省|脂質による健康影響、農林水産省|脂質やトランス脂肪酸が健康に与える影響

脂質の多い食べ物をジャンル別にチェック

脂質を多く含む食べ物は以下の通りです。

健康維持のためには、脂質の多い食べ物の摂りすぎに注意し、バランスのよい食事を心がけることが大切です。ただし、脂質全体の量だけではなく、含まれる脂質の種類や部位や種類ごとの脂質量なども意識してみましょう。

そこでここからは、上で挙げたジャンル別に、各食品の脂質量を詳しくご紹介します。

油・調味料

油・調味料は、ほぼ100%が脂質で構成されている食品です。ただし、油や調味料の種類によって、脂肪酸の組成が大きく異なります。

100gあたりの脂質量

| 食品 | 全脂質量(g) | 飽和 脂肪酸(g) |

一価不飽和 脂肪酸(g) |

多価不飽和 脂肪酸(g) |

|---|---|---|---|---|

| オリーブオイル | 100 | 13.29 | 74.04 | 7.24 |

| なたね油 | 100 | 7.06 | 60.09 | 26.10 |

| えごま油 | 100 | 7.64 | 16.94 | 70.60 |

| アマニ油 | 100 | 8.09 | 15.91 | 71.13 |

| マーガリン | 83.1 | 23.04 | 39.32 | 12.98 |

| ラード | 100 | 39.29 | 43.56 | 9.81 |

| マヨネーズ | 76.0 | 6.07 | 39.82 | 23.51 |

オリーブオイルやなたね油は、一価不飽和脂肪酸が豊富です。一価不飽和脂肪酸には、悪玉コレステロール(LDL)を増やさず善玉コレステロール(HDL)を維持しやすいという健康効果が期待できます。また、えごま油やアマニ油は、多価不飽和脂肪酸であるオメガ3脂肪酸を多く含んでいます。

一方で、マーガリンは製造過程でトランス脂肪酸が生じる可能性があり、ラードは飽和脂肪酸の割合が高くなっています。トランス脂肪酸や飽和脂肪酸は、過剰に摂取すると健康に悪影響を与える可能性があります。

また、マヨネーズは、植物油を主原料としながらも、卵黄を使用していることからコレステロールが含まれているため、摂りすぎには注意しましょう。

(参照元)文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、文部科学省|食品成分データベース

肉類・加工肉

肉類は、部位によって脂質量が大きく異なります。

100gあたりの脂質量

| 食品 | 全脂質量(g) | 飽和 脂肪酸(g) |

一価不飽和 脂肪酸(g) |

多価不飽和 脂肪酸(g) |

|---|---|---|---|---|

| 豚バラ肉(脂身付き・生) | 35.4 | 14.60 | 15.26 | 3.50 |

| 豚ロース肉(脂身付き・生) | 22.6 | 8.97 | 9.86 | 2.25 |

| 牛リブロース(脂身付き・生) | 56.5 | 19.81 | 29.80 | 1.39 |

| 牛サーロイン(脂身付き・生) | 47.5 | 16.29 | 25.02 | 1.12 |

| 鶏もも肉(皮付き・生) | 19.1 | 5.67 | 9.00 | 2.78 |

| ベーコン | 19.4 | 14.81 | 18.00 | 3.57 |

| ウインナー | 30.6 | 10.98 | 13.42 | 3.59 |

一般的にバラ肉やリブロースなどの部位は脂質が多く含まれており、飽和脂肪酸の割合が高い傾向があります。また、ベーコンやウインナーなどの加工肉は、製造過程で脂質が添加されることもあり、飽和脂肪酸の量が多いとされています。

(参照元)文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、文部科学省|食品成分データベース

魚類

魚類は、種類によって脂質量が大きく異なり、サンマやサバ、ブリ、マグロ(脂身)、イワシなどの青魚は脂質を多く含んでいます。

100gあたりの脂質量

| 食品 | 全脂質量(g) | 飽和 脂肪酸(g) |

一価不飽和 脂肪酸(g) |

多価不飽和 脂肪酸(g) |

|---|---|---|---|---|

| サンマ(皮付き・生) | 25.6 | 4.84 | 10.58 | 6.35 |

| サバ(生) | 16.8 | 4.57 | 5.03 | 2.66 |

| ブリ(生) | 17.6 | 4.42 | 4.35 | 3.75 |

| クロマグロ(脂身・生) | 28.9 | - | - | - |

| イワシ(生) | 9.2 | 2.55 | 1.86 | 2.53 |

ただし、こうした青魚にはEPAやDHAなどのオメガ3系の多価不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。オメガ3系不飽和脂肪酸は、脂質異常症や血栓症の予防といった健康効果が期待できる栄養素です。

(参照元)文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、文部科学省|食品成分データベース、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所|健康食品の素材情報データベース「n-3系不飽和脂肪酸」

卵・乳製品

卵や乳製品は、種類によって脂質量が異なりますが、飽和脂肪酸の割合が高いのが特徴です。

100gあたりの脂質量

| 食品 | 全脂質量(g) | 飽和 脂肪酸(g) |

一価不飽和 脂肪酸(g) |

多価不飽和 脂肪酸(g) |

|---|---|---|---|---|

| 鶏卵(生) | 10.2 | 3.12 | 4.32 | 1.43 |

| クリーム(乳脂肪) | 43.0 | 26.28 | 9.89 | 1.37 |

| バター | 81.0 | 50.45 | 17.97 | 2.14 |

| プロセスチーズ | 26.0 | 16.00 | 6.83 | 0.56 |

(参照元)文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、文部科学省|食品成分データベース

ナッツ・種実類

ナッツ・種実類は、種類によって脂質量が異なるものの、一般的に脂質を多く含む傾向があります。

100gあたりの脂質量

| 食品 | 全脂質量(g) | 飽和 脂肪酸(g) |

一価不飽和 脂肪酸(g) |

多価不飽和 脂肪酸(g) |

|---|---|---|---|---|

| マカダミアナッツ(いり) | 76.7 | 12.46 | 59.23 | 1.56 |

| アーモンド(いり) | 54.1 | 4.13 | 35.09 | 12.65 |

| くるみ(いり) | 68.8 | 6.87 | 10.26 | 50.28 |

| カシューナッツ(フライ) | 47.6 | 9.97 | 27.74 | 8.08 |

| ピーナッツ(いり) | 49.6 | 9.00 | 25.54 | 14.83 |

ただし、健康効果が期待できる不飽和脂肪酸の割合が高い傾向があり、なかでもくるみはオメガ3系の多価不飽和脂肪酸を豊富に含んでいます。

(参照元)文部科学省|日本食品標準成分表(八訂)増補2023年、文部科学省|食品成分データベース

1日の脂質摂取目安量はどのくらい?

厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、生活習慣病予防や健康維持を目的とした科学的知見に基づき、脂質の摂取量について以下の基準が示されています。

ここからは、「脂質全体」「飽和脂肪酸」「不飽和脂肪酸」それぞれの摂取目安量をチェックしてみましょう。

脂質全体の目標量

総エネルギー摂取量に占める脂質の割合(脂肪エネルギー比率)は、20%以上30%未満が推奨されています。

例えば、1日の総エネルギー摂取量が2,200kcalであれば、脂質によるエネルギー量は440kacl~660kcalが望ましいでしょう。脂質のエネルギー量を9kcal/gとすると、上記は約50g~70g程度の脂質に相当します。

この範囲内で、脂質を適切に摂取することでエネルギーの不足を予防し、肥満や循環器疾患などのリスクを抑えることが期待できます。

飽和脂肪酸の摂取目安量

飽和脂肪酸は、動物性脂肪やパーム油などに多く含まれている脂質です。飽和脂肪酸の過剰摂取は、循環器疾患などのリスクを高める可能性があるため注意が必要です。

飽和脂肪酸の摂取量は、総エネルギー摂取量の7%以下に抑えることが目標とされています。ただし、1日に必要な総エネルギー量は、性別・年齢・身体活動レベルによっても異なります。

<身体活動レベル>

- Ⅰ… 低い、生活のほとんど座っている、外出しない状態

- Ⅱ… ふつう、座っていることが多いが、職場で歩いたり立ちながら作業をしたり、

軽いスポーツなどをしている状態 - Ⅲ… 高い、移動や立ちながらの作業が多い仕事をしている、

スポーツなど活発な運動習慣を持っている

(※)15~69歳の例

<男性>

| 年齢 | 身体活動レベル | 推定エネルギー必要量/日 | 飽和脂肪酸の摂取目安量 |

|---|---|---|---|

| 18~29歳 | 身体活動レベルⅠ | 2,250kcal/日 | 17.5g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,600kcal/日 | 20.2g | |

| 身体活動レベルⅢ | 3,000kcal/日 | 23.3g | |

| 30~49歳 | 身体活動レベルⅠ | 2,350kcal/日 | 18.3g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,750kcal/日 | 21.4g | |

| 身体活動レベルⅢ | 3,150kcal/日 | 24.5g | |

| 50~64歳 | 身体活動レベルⅠ | 2,250kcal/日 | 17.5g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,650kcal/日 | 20.6g | |

| 身体活動レベルⅢ | 3,000kcal/日 | 23.3g | |

| 65~74歳 | 身体活動レベルⅠ | 2,100kcal/日 | 16.3g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,350kcal/日 | 18.3g | |

| 身体活動レベルⅢ | 2,650kcal/日 | 20.6g | |

| 75歳以上 | 身体活動レベルⅠ | 1,850kcal/日 | 14.4g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,250kcal/日 | 17.5g |

(※)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」の内容をもとに作成

<女性>

| 年齢 | 身体活動レベル | 推定エネルギー必要量/日 | 飽和脂肪酸の摂取目安量 |

|---|---|---|---|

| 18~29歳 | 身体活動レベルⅠ | 1,700kcal/日 | 13.2g |

| 身体活動レベルⅡ | 1,950kcal/日 | 15.2g | |

| 身体活動レベルⅢ | 2,250kcal/日 | 17.5g | |

| 30~49歳 | 身体活動レベルⅠ | 1,750kcal/日 | 13.6g |

| 身体活動レベルⅡ | 2,050kcal/日 | 15.9g | |

| 身体活動レベルⅢ | 2,350kcal/日 | 18.3g | |

| 50~64歳 | 身体活動レベルⅠ | 1,700kcal/日 | 13.2g |

| 身体活動レベルⅡ | 1,950kcal/日 | 15.2g | |

| 身体活動レベルⅢ | 2,250kcal/日 | 17.5g | |

| 65~74歳 | 身体活動レベルⅠ | 1,650kcal/日 | 12.8g |

| 身体活動レベルⅡ | 1,850kcal/日 | 14.4g | |

| 身体活動レベルⅢ | 2,050kcal/日 | 15.9g | |

| 75歳以上 | 身体活動レベルⅠ | 1,450kcal/日 | 11.3g |

| 身体活動レベルⅡ | 1,750kcal/日 | 13.6g |

(※)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」の内容をもとに作成

不飽和脂肪酸の摂取目安量

不飽和脂肪酸には、体内で合成できないため食事から摂取する必要がある「必須脂肪酸」が含まれています。必須脂肪酸には、オメガ6系脂肪酸やオメガ3系脂肪酸などがあります。こうした必須脂肪酸は、健康維持に重要な役割を果たす栄養素です。

1日当たりの摂取目安量

| 脂質の種類 | 成人男性 | 成人女性 |

|---|---|---|

| オメガ6系脂肪酸 | 8g~12g | 8g~9g (妊婦・授乳婦は10g) |

| オメガ3系脂肪酸 | 2.2g~2.3g | 1.6g~2.0g (妊婦・授乳婦は1.7g) |

なお、1日の脂質摂取量の目安については、次の記事でも詳しく解説しています。

1日の脂質摂取量はどのくらい?男性・女性別の目安量やおすすめメニューなど紹介

(参照元)厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2025年版)、厚生労働省|脂質による健康影響

上手に脂質を摂るための4つのポイント

脂質は過剰摂取が問題視されがちですが、生きるために欠かせないエネルギー源でもあります。脂質の多い食べ物の摂りすぎに注意することはもちろん、大切なのは「量」と「質」に気を配り、健康的に脂質を取り入れることです。

そこでここからは、日々の食事で上手に脂質を摂取するための具体的なポイントを紹介します。

①肉より魚を選び、肉を食べる際は部位に注意する

肉は部位によっては飽和脂肪酸が多く含まれる傾向があります。一方で、魚の脂は不飽和脂肪酸(DHAやEPAといったオメガ3系脂肪酸)が中心です。

不飽和脂肪酸は悪玉(LDL)コレステロールの増加を抑え、動脈硬化リスクを低減する効果が期待されています。そのため、肉よりも魚を選ぶように心がけるだけでも、脂質の質が改善しやすくなります。

ただし、肉類を完全に避ける必要はありません。肉類には、良質なたんぱく質や鉄分などの栄養も豊富に含まれています。そのため、肉類を食べる際は、脂身の少ない赤身肉やヒレ、胸肉、もも肉、鶏肉のささみなどを選ぶと、飽和脂肪酸の摂取を抑えられるでしょう。

また、調理の際には余分な脂を取り除いたり鶏肉の皮を外したりすると、さらに効果的です。

(参照元)厚生労働省|脂質による健康影響

②調理法を工夫する

脂質の摂取量をコントロールするには、調理法の見直しが大きなポイントです。

揚げ物や炒め物など、油を多く使う調理法は食べ応えがある反面、どうしても脂質量が増えがちです。蒸す・煮る・茹でるといった油を使わない調理法を中心にすると、無理なく脂質の摂取量を抑えられます。

特に肉類を調理する際は、あらかじめ下茹でして余分な脂を落としたり、グリル調理で脂を落としたりするなど、ちょっとした工夫を取り入れるのがおすすめです。

以下では、脂質をなるべく抑えるためにおすすめのヘルシーレシピをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

脂質をなるべく抑えるためのヘルシーレシピ① 麻婆豆腐

たんぱく質もとれて、カロリーも抑えられるのに手軽に作れる麻婆豆腐。合わせ味噌、豆板醤、醤油といった発酵食品も使われているので、腸活にもつながります。

1人分

・糖質:11.85g

・たんぱく質:18.05g

・カロリー:191kcal

<材料※2人分>

・絹ごし豆腐:300g

・鶏むねミンチ:80g

・小葱:2g

★調味料

・生姜:6g

・豆板醤:6g

・砂糖:9g

・醤油:18g

・合わせ味噌:18g

・片栗粉:6g

・水:150ml

<作り方>

- 1. 水を切った豆腐を、一口大にカットする。

- 2. 生姜・豆板醤などの調味料をすべてボウルに入れ、水を加えてよく混ぜ合わせる。

- 3. 混ぜ合わせた調味料をフライパンに入れ、火にかける。

- 4. 木べらなどで混ぜながら加熱し、ふつふつと煮立ち始めたら鶏むねミンチを加えてほぐす。

- 5. 全体が沸騰してきたら、豆腐を加えて火を通す。

- 6. 全体に火が通ったら、皿に盛って小葱を上から飾る。

脂質をなるべく抑えるためのヘルシーレシピ② 切干大根のサラダ

切干大根のサラダは火を使わないため、レンジで手軽に作れます。食物繊維がたっぷり入っているので、満足感がありながらも低カロリーです。

1人分

・糖質:8g

・たんぱく質:1.85g

・カロリー:38kcal

<材料※2人分>

・もやし:100g

・切干大根:10g

・乾燥わかめ:2g

★調味料

・塩:ひとつまみ

・一味:適量

・中華あじ:小さじ1/2

・ごま油:適量

・砂糖:小さじ1/2

・醤油:小さじ1

<作り方>

- 1. 切干大根とわかめを水で戻したら、一口大に切る。

- 2. ボウルにもやしを入れ、切干大根を入れる。

- 3. ラップをかけてレンジにに入れ、600Wで4分加熱する。

- 4. ラップを外し、わかめを入れる。

- 5. 醤油・砂糖など調味料をすべて入れ、よく混ぜ合わせる。

③油の種類を選ぶ

油の種類によって、含まれる脂肪酸の種類も変わります。

バターやラードなど動物性油脂は、「飽和脂肪酸」が中心であり、過剰摂取すると悪玉コレステロール(LDL)値が上がりやすいといわれています。一方で、オリーブオイルやなたね油、えごま油、アマニ油などには不飽和脂肪酸が含まれており、健康効果が期待できます。

調理の際は、できるだけ植物由来の油を選び、使いすぎないことがポイントです。

(参照元)厚生労働省|脂質による健康影響

④加工品・調味料もチェックする

脂質の摂取量を意識するときは、食材そのものだけでなく、加工品や調味料にも目を向けましょう。

例えば、ベーコンやソーセージなどの加工肉、菓子パンやスナック菓子、クリーム系のソースやドレッシングには、脂質が多く含まれていることもあります。一部の加工品は、トランス脂肪酸が多い傾向があるため注意が必要です。

また、マヨネーズやマーガリン、バターといった調味料を、必要量以上に使用してしまうと、脂質オーバーの原因につながります。味のアクセントには、ハーブやレモン汁などを活用し、脂質の摂取量を抑える工夫も大切です。

(参照元)農林水産省|すぐにわかるトランス脂肪酸

まとめ:脂質を正しく理解し、健康的な摂取を心がけよう

脂質は、私たちの活動を支えるエネルギー源となる重要な栄養素ですが、過剰に摂取してしまうと、肥満や動脈硬化などの健康リスクが高まります。脂質の摂取は、1日の総エネルギー量の20%以上30%未満が目安です。さらに、健康リスクを高めやすい飽和脂肪酸の摂取は抑え、健康効果が期待できる不飽和脂肪酸を上手に取り入れることが大切です。

脂質の多い食べ物を把握するとともに、毎日の食材選びや調理法を見直して健康的な体づくりを目指しましょう。そのうえで、適度な運動を取り入れ、サプリメントなども上手に活用するのが効率的です。

ぜひ、この記事を参考に適切に脂質を取り入れながら、健康的な毎日を目指してみてください。