BMIの理想値は?肥満の基準や男性・女性別の平均値、体脂肪との関係も解説【計算ツール付き】

肥満度や体格を表す指標の1つである「BMI」は、身長と体重がわかればすぐに計算できる数値です。しかし「自分のBMIは適正なの?」「理想のBMIはどれくらい?」などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、BMIの意味や計算方法、肥満の判定基準などを詳しくご紹介します。

BMIの標準値や男性、女性それぞれの平均値などをもとに、理想のBMIについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

男性の理想のBMIを知りたい方はこちら

女性の理想のBMIを知りたい方はこちら

BMIとは?

BMIとは「Body Mass Index」の略で、肥満や低体重(やせ)の判定に用いられる指標のことです。日本だけではなく、世界の多くの国で使用されています。

BMIの計算方法

BMIは体重と身長から、以下の式で計算できます。

[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]

例えば、身長175cm、体重70kgの方の場合、70kg ÷(1.75m × 1.75m)= BMI 22.86となります。

(参照元)厚生労働省|BMI

計算ツールで自分のBMIをチェックしよう

健康的な体づくりのためには、現在の自分のBMIを正しく把握することが大切です。

まずは、以下のBMI計算ツールを用いて、現在のBMIをチェックしてみましょう。

- 身長 cm

- 体重 kg

BMIによる肥満の判定基準と標準値

自分のBMIの数値がわかっても、肥満の判定基準や健康的な標準値がわからなければ、自分の体の状態を正しく把握することはできません。 そこで、ここからはBMIによる肥満の判定基準や、BMIの標準値について解説します。

BMIによる肥満の判定基準

BMIによる肥満の判定基準は国によって異なりますが、日本では日本肥満学会が定義した以下の判定基準が用いられています。

| BMI(kg/m²) | 判定 |

|---|---|

| < 18.5 | 低体重 |

| 18.5 ≤ BMI < 25.0 | 普通体重 |

| 25.0 ≤ BMI< 30.0 | 肥満(1度) |

| 30.0 ≤ BMI< 35.0 | 肥満(2度) |

| 35.0 ≤ BMI< 40.0 | 肥満(3度) |

| 40.0 ≤ BMI | 肥満(4度) |

(※参照)厚生労働省|肥満と健康

この表を見ると、日本ではBMI25以上が肥満と判定されることがわかります。

WHO(世界保健機構)が定める基準ではBMI30以上が肥満とされていますが、日本人は欧米人よりもBMIが平均的に低い傾向にあります。そのため、日本肥満学会の基準であるBMI25以上を肥満の判定基準として考えておくとよいでしょう。

なお、自分のBMIが高めかも…と感じた場合は、日々の食事や生活習慣を見直したうえで、より効率的なケアをサポートしてくれるサプリメントを取り入れる方法を検討してみるのもおすすめです。

(参照元)厚生労働省|肥満と健康、厚生労働省|BMI、World Health Organization|A healthy lifestyle - WHO recommendations

BMIの標準値

日本ではBMI25以上が肥満とされていますが、健康的な体づくりのためには、どの程度のBMIを目指すべきなのでしょうか?

目安の一つとなるのが、BMIの標準値です。日本では、男女ともにBMIの標準値は22とされています。BMI22が標準値とされている理由は、肥満との関連が強い糖尿病や高血圧、脂質異常症(高脂血症)に最もかかりにくいとされる数値であるためです。

しかし、この標準値が見出された研究の対象者は30~59歳の日本人の男性・女性であり、20代や60代以上は含まれていません。また、日本肥満学会の判定基準でもわかるように、普通体重と判定されるBMIは、18.5以上25未満というように幅があります。

性別や年齢、今の体の状態、目指したい健康状態などによっても、目標とすべきBMIの値は変動します。そこで次からは、男性・女性それぞれのBMIの平均値をもとに、理想のBMIについて見ていきましょう。

男性の理想のBMIを知りたい方はこちら

女性の理想のBMIを知りたい方はこちら

(参照元)厚生労働省|肥満と健康、厚生労働省|BMI、A healthy lifestyle - WHO recommendations|WHO

【男性】BMIの年代別平均値・理想値

厚生労働省の令和元年国民健康・栄養調査報告によると、男性の年代別のBMI平均値は以下のとおりです。

| 年齢 | BMI平均値 |

|---|---|

| 15-19歳 | 21.1 |

| 20-29歳 | 22.9 |

| 30-39歳 | 23.7 |

| 40-49歳 | 24.7 |

| 50-59歳 | 24.6 |

| 60-69歳 | 24.0 |

| 70歳以上 | 23.4 |

男性は、30代以降になるとBMIが標準の22を上回るようになります。そして、40代~50代でもっともBMIが肥満判定の25近くまで高くなり、60代以降はやや下がる傾向が見られます。

そのため、健康的な体づくりを目指すのであれば、30代では標準値の22、40代や50代では普通体重の上限である25未満を目標の基準の一つとするとよいでしょう。

【女性】BMIの年代別平均値・理想値

厚生労働省の令和元年国民健康・栄養調査報告によると、女性の年代別のBMI平均値は以下のとおりです。

| 年齢 | BMI平均値 |

|---|---|

| 15-19歳 | 20.2 |

| 20-29歳 | 21.0 |

| 30-39歳 | 21.7 |

| 40-49歳 | 22.3 |

| 50-59歳 | 22.4 |

| 60-69歳 | 23.1 |

| 70歳以上 | 22.9 |

女性の場合、10代~30代の比較的若い世代において、BMIの平均値が標準値である22を下回っていることがわかります。これは、近年ダイエット意識が高まっていることが影響していると考えられています。

健康的な体づくりのためには、肥満予防と同時に、痩せ過ぎにも注意が必要です。とくに、10代~30代のBMIが低めの世代では、健康的な標準値が22であることを理解したうえで、普通体重の下限であるBMI18.5を下回らないように注意しましょう。

また、女性の場合、40代以降から、BMIの平均値は標準値前後となっています。40代や50代の女性は、標準値である22を目標に、体重増加に注意しながら、体づくりに取り組むのがおすすめです。

(参照元)厚生労働省|若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題

理想の「BMI」にこだわりすぎるのはNG!

ここまでBMIの標準値や平均値をもとに、理想のBMIについて解説してきました。

しかし、健康的な体づくりのためには、BMIの数値だけにこだわりすぎるのも避けることが大切です。その理由は、BMIが身長と体重だけで算出される数値であり、脂肪が多い、筋肉が多いといった「体の組成」が考慮されていない点にあります。

例えば、身長が175cm、体重が70kgと同じでも、脂肪が多い人と筋肉が多い人とでは、見た目の印象や健康状態などに違いがあります。そこで注目したいのが「体脂肪率」です。

BMIと一緒にチェックしたい「体脂肪率」とは?

体脂肪率とは、体重に占める体脂肪の比率を表した数値のことです。

体脂肪率は年齢や性別によって大きく変動します。また、家庭用の体重計や体組成計で体脂肪率を測定した場合、体内の水分量や測定機種によって、結果にバラツキがでやすいという特徴があります。

そのため、体脂肪率の明確な基準は定められていませんが、男性は体脂肪率20%以上で肥満、女性は体脂肪率30%以上で肥満の可能性があると言われています。

近年では女性を中心に、BMIが標準的でも筋肉や骨の量に比べて脂肪が多い「隠れ肥満」のケースも増えています。自分の体の状態を正しく把握するためには、BMIに加えて、体脂肪率もチェックすることが大切です。

(参照元)厚生労働省|体脂肪率

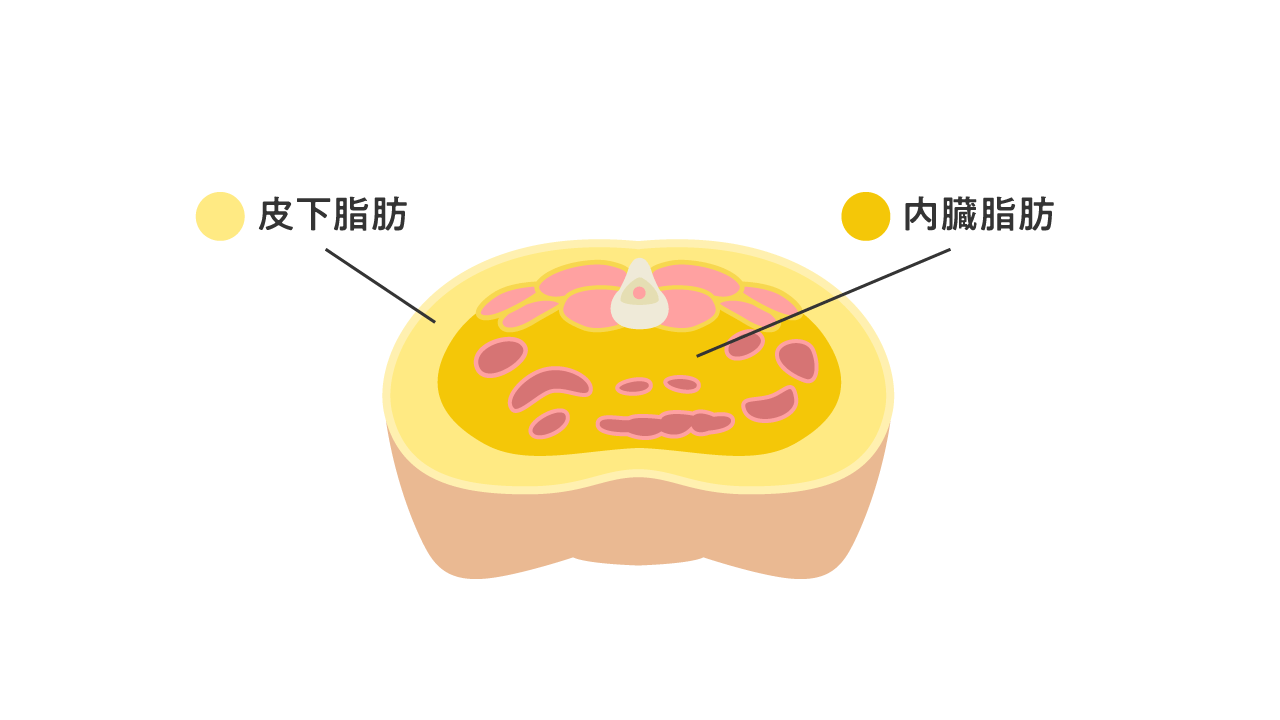

脂肪の付き方や肥満のタイプにも注目

同じBMIでも、どこに脂肪がついているかで健康へのリスクは変わってきます。肥満のタイプは、大きく「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2種類に分けられます。

| 肥満のタイプ | 特徴 |

|---|---|

| 内臓脂肪型肥満 |

|

| 皮下脂肪型肥満 |

|

このうち、糖尿病や高血圧、脂質代謝異常などの生活習慣病を発症するリスクが高いのは「内臓脂肪型肥満」です。BMIが高めで肥満の傾向がある方は、自分がどちらのタイプに当てはまるかを把握しておくことも重要です。

このように、BMIは健康的な体づくりのための指標の一つであり、BMIだけにこだわりすぎると、思わぬ落とし穴が隠れている場合もあります。

「BMIが平均的だから、自分は安心」とは思い込まず、体脂肪率などもチェックしたうえで、次で紹介するような健康的な生活を意識してみましょう。

(参照元)厚生労働省|肥満と健康

理想のBMI・からだを目指すためにできる5つのこと

BMIの値を意識しながら健康的な体づくりを目指すためには、食生活や運動習慣など日々の生活を見直すことが大切です。

健康的な体づくりのためにできることとして、今回は次の5つをご紹介します。

それぞれ、一つずつ見ていきましょう。

1日に必要なエネルギー量を把握する

肥満予防のためには、1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように注意するのが基本です。そのためにも、まずは1日に必要なエネルギー量を正しく把握することから始めましょう。

次のように、1日に必要なエネルギー量は、性別や身体活動レベルによって異なります。

| 性別 |

身体活動レベル 高い |

身体活動レベル ふつう |

身体活動レベル 低い |

|---|---|---|---|

| 男性 | 2,400~3,000kcal/日 | 2,400~3,000kcal/日 | 2,000~2,400kcal/日 |

| 女性 | 2,000~2,400kcal/日 | 2,000~2,400kcal/日 | 1,400~2,000kcal/日 |

(※参照)農林水産省|実践食育ナビ

<身体活動レベル>

高い:立ち仕事や移動が多い仕事、または激しい運動をしている方。

ふつう:デスクワークなどが中心の方。軽い運動や散歩などをする方。

低い:1日のうち、座っていることがほとんどの方。

上記の表を参考に、1日に必要なエネルギー量を把握し、食事などによる摂取エネルギーがこの数値を超えないように注意しましょう。

(参照元)農林水産省|実践食育ナビ

食生活に気を付ける

肥満を予防して健康を維持するためには、食生活の見直しも大切なポイントです。まずは、上記で示した1日に必要なエネルギー量を超えないように、日ごろの食事のエネルギー量をチェックしてみましょう。

また、肥満予防のためにはエネルギー量だけではなく、糖質や脂質の摂取量にも注意が必要です。糖質や脂質は日々の活動のエネルギー源となる重要な栄養素ですが、過剰に摂取すると、エネルギー源として消費されなかった分が体脂肪として蓄積されてしまい、肥満や生活習慣病を引き起こすリスクが高まります。

食事の献立を考える際は、糖質の多いご飯やパン、麺類、甘い菓子、脂質の多い脂身のある肉や揚げ物の摂りすぎに注意しながら、栄養バランスの整ったメニューを意識しましょう。

なお、糖質や脂質については次の記事でも詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

糖質制限のやりすぎはデメリットだらけ? 1日のグラム数・正しいやり方を理解しよう

1日の脂質摂取量はどのくらい?男性・女性別の目安量やおすすめメニューなど紹介

(参照元)厚生労働省|炭水化物 / 糖質、厚生労働省|脂肪 / 脂質

適度な運動習慣をつける

肥満を予防し、健康的な体づくりを目指すためには、適度な運動習慣も欠かせません。とくにBMIが平均よりも高めという方は、脂肪燃焼効果が期待できる有酸素運動を取り入れてみるのがおすすめです。

有酸素運動は初心者でも比較的取り組みやすいのが特徴で、ウォーキングやジョギングなどがあげられます。そのほか、サイクリングやスイミングなども、より高い脂肪燃焼効果が期待できる有酸素運動の一部です。

このような運動習慣をつけることは、肥満予防に加えて、肺機能の改善や骨粗鬆症の予防などにもつながる可能性があります。

睡眠を十分にとる

健康的な体づくりと適度な運動習慣のためには、十分な睡眠を取って疲労を回復させることも大切です。また、睡眠不足が続くと食欲が増進してしまうこともわかっているため、十分な睡眠は肥満予防にもつながります。

まずは、就寝時間や起床時間を見直し、規則正しい生活リズムを整えましょう。また、就寝2~3時間前に入浴をして体を温めておくと、寝つきがよくなります。就寝直前のパソコンやスマホ作業は避け、質の良い眠りを心がけることが大切です。

(参照元)厚生労働省|快眠と生活習慣、厚生労働省|睡眠と生活習慣病との深い関係

腸内環境を整える

腸内環境の乱れにより悪玉菌が増加すると、肥満や高血糖などのリスクが高まります。腸内環境を改善するためには、ヨーグルトや乳酸菌飲料・納豆などの発酵食品で生きた善玉菌を取り入れたり、善玉菌を増やす作用のあるオリゴ糖や食物繊維を摂取したりすることが効果的です。

腸内環境や腸活については、次の記事でも詳しく解説しています。

腸内環境を整えるには「食べ物」の見直しがカギ!5つの効果やおすすめの改善方法も紹介

腸活とは?男性・女性必見のメリットや効果的なやり方・食べ物・NG行動も解説

ここまで紹介してきた内容は、理想のBMIを目指すためにも心がけたい生活習慣の一例です。このように、食生活と運動のバランスを整えて規則正しい生活を意識した上で、さらに効率的にケアをしていきたい方は、サプリメントを取り入れる方法も検討してみてはいかがでしょうか。

(参照元)厚生労働省|腸内細菌と健康、理化学研究所|研究成果(プレスリリース)

まとめ:理想のBMIを理解して健康的な体づくりを目指そう

日本では、男性・女性ともに標準のBMIは22とされており、BMI25以上で肥満と判定されます。ただし、性別や年齢、目指したいスタイルによって、1人ひとりが理想とするべきBMIは異なります。

また、健康的な体を目指すためには、BMIだけではなく脂肪と筋肉のバランス、脂肪のつき方なども意識することが大切です。体脂肪率などの指標も参考にしながら、日々の生活習慣を見直して、理想のBMIを目指してみましょう。

そのうえで、運動時のエネルギー消費を高めてくれたり、食生活をサポートしてくれたりするサプリメントを取り入れる方法を検討してみるのも一つの手です。